Odile Duboc, la matière et le souvenir des choses invisibles

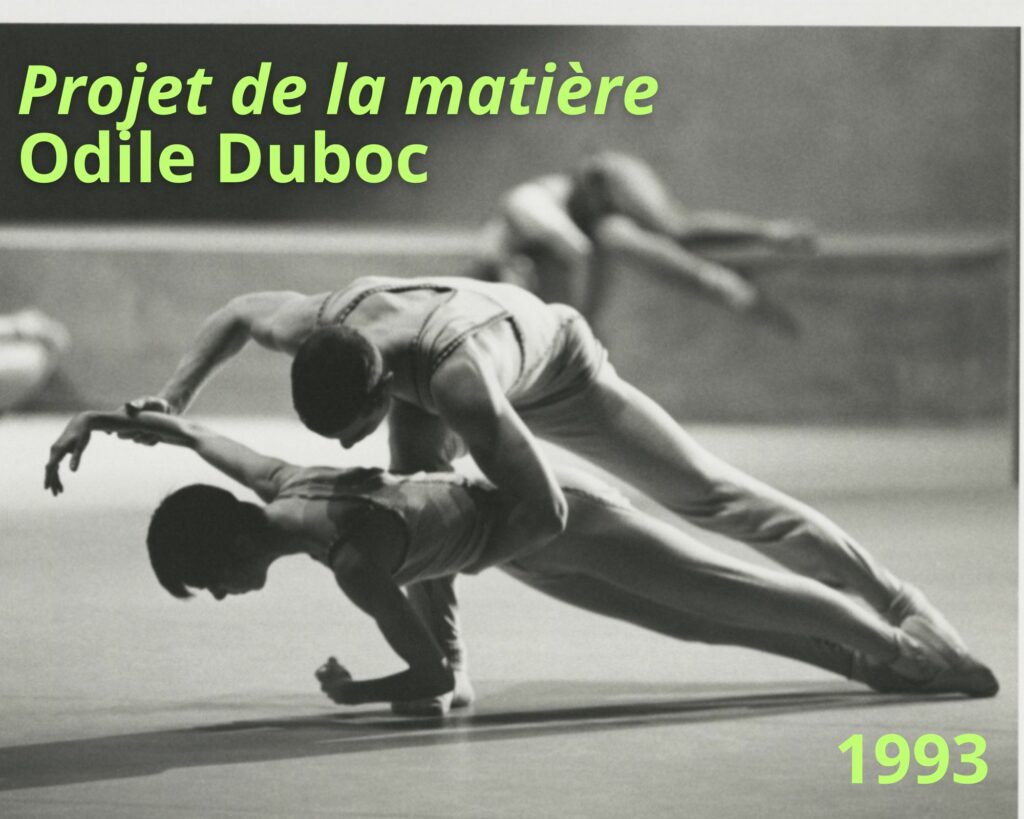

La France, pays de la métaphysique et du pli cartésien, n’a jamais su quoi faire du corps. Il fallait une femme, née en 1941, pour le lui rappeler — non pas par le mot, mais par le mouvement. Odile Duboc, chorégraphe d’exception, créa en 1993 une œuvre que l’on pourrait croire venue d’un autre âge, ou d’un autre état de la matière : Projet de la matière. Œuvre-phare, œuvre-souffle, œuvre à la fois dense et diaphane, elle devint ce que les historiens aiment appeler un “tournant” — autrement dit, un moment où l’esprit d’une époque se met à respirer différemment.

Ce projet, conçu avec la fidèle Françoise Michel, n’était pas une simple chorégraphie, mais une sorte de méditation physique sur la texture du monde. L’air y devenait dense, les corps y devenaient fluides, et la lumière – conçue non comme un art décoratif mais comme un organe – s’y révélait matière première. Duboc n’a pas seulement inventé une danse : elle a façonné une expérience de la gravité, une mémoire du sensible.

Elle disait des corps de ses interprètes : « Ils étaient tout à coup en mouvement, dans des mouvements organiques et justes, dans la mémoire dynamique des éléments que je cherchais à leur transmettre depuis toujours. » Cette phrase, que tout critique devrait graver au frontispice de son carnet, est l’un des manifestes les plus discrets de la danse contemporaine française. On y entend Bachelard respirer à travers la chair, Merce Cunningham marcher sur l’eau, et l’ombre tutélaire de la philosophie française – celle qui préfère le verbe au souffle – s’effacer humblement devant la présence immédiate du corps.

1993 – Le commencement de la matière

Créé à la Biennale de la danse du Val-de-Marne, Projet de la matière réunit neuf interprètes : Brigitte Asselineau, Boris Charmatz, Laure Bonicel, Vincent Druguet, Dominique Grimonprez, Françoise Grolet, Stéphane Imbert, Anne-Karine Lescop et Pedro Pauwels. Autour d’eux, un cercle d’artisans de l’ombre : la plasticienne Marie-José Pillet, le scénographe Yves Le Jeune, la costumière Dominique Fabrègue, la lumière — toujours — de Françoise Michel, et la musique de Donatoni, Nancarrow, Xenakis.

L’œuvre naquit d’une double expérience : d’abord, le contact des danseurs avec des objets conçus par Pillet, sculptures arrondies, pleines et creuses, comme des fragments d’un monde sous-marin ; ensuite, la mémoire sensorielle de ce contact. Car Duboc ne chorégraphiait pas un geste, mais la persistance du geste. Le souvenir du toucher devenait le moteur de l’espace.

Dans un texte de travail, elle écrivait : « La lutte que nous engageons chaque instant de notre vie pour résister à l’attraction terrestre n’est perceptible que dans l’abandon de notre corps. » La danse, ici, n’est plus représentation, mais résistance. Elle ne raconte rien, elle éprouve tout. Duboc, refusait le divertissement pour l’épreuve de vérité. Ce fut, selon ses mots, « une aventure forte qui marque une vie ». Et l’on comprend pourquoi : Projet de la matière ne visait pas à séduire, mais à transformer.

Le temps, ce chorégraphe invisible

Dix ans plus tard, en 2003, la pièce renaît à La Filature de Mulhouse. Certains interprètes reprennent leurs rôles, d’autres les rejoignent : Bruno Danjoux, Stéfany Ganachaud, Alban Richard, Françoise Rognerud, David Wampach. Le temps a passé, mais la matière persiste. Ce n’est plus la même œuvre, c’est la même mémoire.

Cette reprise, à la manière des reprises baroques, est une expérience de transmission : comment rejouer un geste qui ne s’écrit pas ? Comment réactiver une mémoire du corps sans la figer ? Duboc laisse les nouveaux danseurs traverser les anciens comme des réminiscences vivantes. Les témoignages des participants — chorégraphe, danseurs, plasticienne, scénographe, costumière — deviennent la trame d’un livre collectif, Les mots de la matière. Ce n’est pas un simple document, mais une constellation de voix : l’œuvre s’y recompose dans le temps, comme un corps en expansion. On y perçoit les contradictions fécondes d’un art du vivant : entre discipline et abandon, mémoire et invention, matière et esprit. Le philosophe Paul Virilio, qu’Odile Duboc lisait avec passion, parlait de la “vitesse pure” comme d’une forme de disparition. Duboc, à sa manière, invente la lenteur pure : un art où l’immobile contient déjà le mouvement, où le geste suspendu devient plus éloquent que l’action.

De la gravité à la grâce : la poétique Dubocienne

Il faut avoir vu Projet de la matière pour comprendre cette étrange dialectique entre la pesanteur et l’envol. Les corps semblent flotter entre deux densités : l’air et la mémoire. L’écriture chorégraphique, ciselée comme un cristal, s’appuie sur une musicalité intérieure, presque inaudible, qui évoque les quatuors d’Arcado ou les fractures rythmiques de Nancarrow.

Ce que Duboc nomme “la matière”, c’est le monde perçu avant le langage. Elle rejoint ici les intuitions de Bachelard sur “la poétique des éléments”, mais aussi l’énigme de Blanchot : le corps qui danse, chez elle, ne signifie rien, il témoigne. Il porte le souvenir du vivant avant toute forme.

Et pourtant, rien de mystique dans tout cela. Duboc est d’une rigueur classique, héritière de la danse académique qu’elle pratique dès l’âge de quatre ans. Ce classicisme, transposé dans un langage du sensible, fait de son travail une architecture invisible. Duboc interroge l’Histoire de la danse en France : elle la démythifie sans la renier, en y insufflant le souffle du doute, la noblesse du questionnement.

Le legs d’une femme de gravité

Quand elle s’éteint en 2010, à Paris, Odile Duboc laisse derrière elle non seulement des œuvres, mais une méthode : penser par le corps, transmettre par le geste. De 1990 à 2008, à la tête du Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort, elle fit de ce lieu un laboratoire de lenteur et d’écoute, où la pédagogie rejoignait la recherche.

Elle a formé – ou inspiré – toute une génération : Boris Charmatz, Myriam Gourfink, Alban Richard… Des artistes pour qui la danse est autant une pensée qu’une pratique. En cela, Duboc n’était pas seulement une chorégraphe, mais une philosophe du mouvement, une femme qui sut, mieux que beaucoup d’intellectuels, comprendre que la matière n’est pas ce qui s’oppose à l’esprit, mais ce qui le rend possible.

La mémoire comme chorégraphie

“Mémoire” — le mot revient sans cesse. Chez Duboc, elle n’est pas souvenir, mais mouvement. Mémoire sensorielle du toucher, mémoire d’une œuvre rejouée, mémoire d’un collectif qui se souvient ensemble. C’est ici que Projet de la matière rejoint la littérature. Duboc revisite la danse à travers ses traces. Elle ne reconstruit pas le passé : elle le rend palpable. Chaque reprise, chaque transmission devient une relecture du monde.

La danse, disait-elle, est “un cri qui vient de l’intérieur”. Et si la danse est ce cri, Projet de la matière en est l’écho le plus pur : un murmure qui traverse le temps, une respiration qui, trente ans plus tard, continue d’agiter l’air. Dans un siècle saturé d’images, Odile Duboc nous a offert une œuvre sans image : une pure sensation. Projet de la matière n’a pas vieilli parce qu’il n’a jamais appartenu à son époque — il appartient à cette part de nous qui continue de lutter contre la gravité, chaque jour, sans en avoir conscience.

Cédric Chaory

© Jean Gros-Abadie