… finissent mal en général

Il y a des chorégraphes qui commencent modestement, et puis il y a Thierry Malandain. Arrivé à la direction du centre chorégraphique Biarrot en 2000, il ne choisit pas d’ouvrir son répertoire sur un petit divertissement léger mais sur une légende locale, rien de moins : deux jeunes gens engloutis par l’océan, une grotte devenue sanctuaire du malheur amoureux, et l’éternel refrain du “destin tragique”. On aurait pu craindre l’opéra de province, sauce folklorique. À la place, Malandain signe l’une de ses œuvres les plus personnelles — et, ironie de l’histoire, la seule directement inspirée par le Pays Basque.

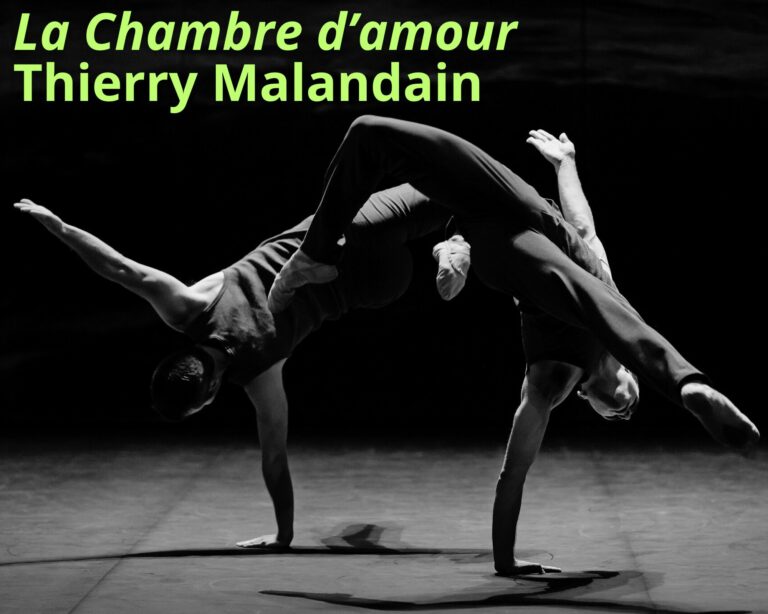

Dans La Chambre d’amour, inutile de chercher les balbutiements d’un jeune chorégraphe en quête de style : tout Malandain est déjà là. Les bras sculptés — arcs héroïques ou angles cassants — tracent un alphabet qu’il ne cessera plus de décliner. Les pliés enracinent la danse dans une gravité qui rappelle à chaque instant que l’humanité est vouée à retomber, malgré ses velléités d’élévation. Les portés refusent l’acrobatie gratuite : ce qui nous est donné à voir, ce n’est pas la prouesse, mais la fragilité d’un équilibre toujours menacé. Les ensembles, réglés comme une mécanique antique, déploient déjà cette architecture chorégraphique où les masses respirent comme un organisme collectif. Quant aux duos, ils disent sans détour ce qui obsédera Malandain toute sa vie : l’amour, toujours magnifique, toujours voué à la perte. Bref, dès 2000, tout était en place.

Le dispositif visuel joue la même carte : toile de fond en noir et blanc – styx lointain, marée menaçante ou gros temps c’est selon – costumes en camaïeu de gris. Il devient presque impossible de distinguer Adam et Ève d’Othello et Desdémone — mais après tout, qu’importe ? L’humanité, nous rappelle Malandain, répète ses erreurs avec la régularité d’un métronome : Caïn et Abel meurent plusieurs fois, Orphée et Eurydice se démultiplient, et Didon, toujours, finit trahie. Les amants basques Ura et Ederra rejoignent ce cortège tragique : une litanie sans fin, scandée par des duos tantôt sensuels, tantôt cruels (parfois ponctués de gestes narratifs à l’éloquence pantomime et accessoire) et par des ensembles réglés comme une armée antique.

La structure est dense, ambitieuse, malicieusement labyrinthique : motifs qui se dédoublent, boucles infinies, géométries savantes. Œuvre de jeunesse, le chorégraphe, à l’aube de ce siècle, se mouvait encore en athlète, avide de portés et de manipulations, imposant à ses interprètes une virtuosité jusque-là inouïe. La Chambre d’amour conserve intacte cette audace, comme une vigueur héritée de sa prime jeunesse. Aujourd’hui, le Ballet Biarritz reprend la pièce avec un effectif élargi : vingt-deux interprètes à la beauté ravageuse au lieu des quatorze originaux. Le résultat gagne en ampleur, sans rien perdre de la netteté d’écriture.

Reste la musique. Signée Peio Çabalette, elle se voulait enveloppante, vaguement ravélienne, ponctuée de stravinskismes. Mais à force de vouloir séduire, elle trahit son époque : on y entend davantage le cinéma des années 90 que l’éternité de l’océan, la mélancolie des amours défunts. À la création, Malandain aimait rappeler qu’il travaillait “comme Petipa avec Tchaïkovski”. Hélas, Çabalette n’est pas Tchaïkovski, et son orchestre sonne aujourd’hui comme un écho fatigué.

Et pourtant, la pièce n’a pas pris une ride. La danse, elle, conserve une fraîcheur implacable : clarté formelle, intensité lyrique, invention permanente. À l’heure où Malandain s’apprête à quitter la scène qu’il a façonnée, La Chambre d’amour apparaît moins comme une curiosité locale que comme un testament esthétique. La légende raconte l’engloutissement de deux amants. Le ballet raconte la naissance d’un style — et la nostalgie d’une époque où, à Biarritz, un chorégraphe osa prendre une grotte pour décor du destin humain.

Cédric Chaory

© Stéphane Bellocq

Vu le samedi 6 septembre à la Gare du Midi (Biarritz) dans le cadre du festival Le Temps d’aimer la danse.