Dans le OFF, la danse prend ses quartiers d'été aux Hivernales, place forte de l'art chorégraphique en terre avignonnaise. Occasion de découvrir la créativité de chorégraphes venu.es cette année de Belgique, Suisse, Québec ou encore Tunisie. Aperçu d'une journée passée rue Guillaume Puy.

Sylvia, Sandrine : jeunes pousses :

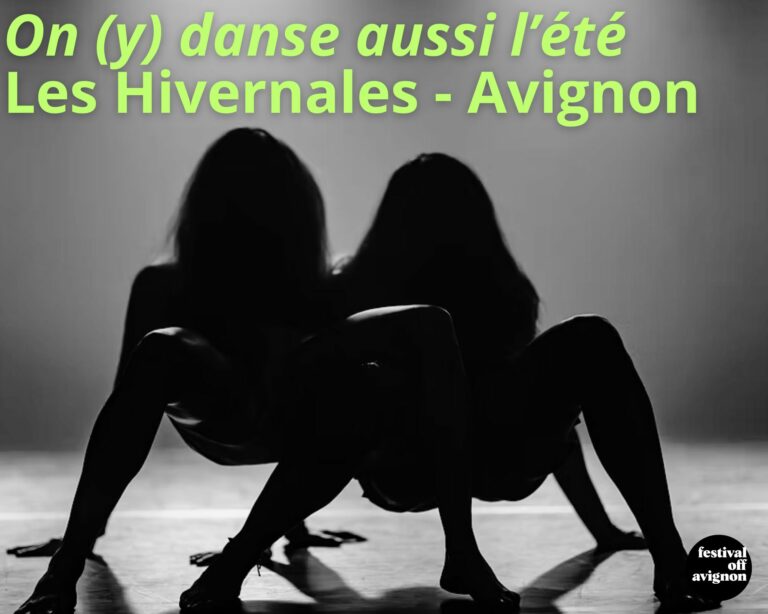

Une ombre surgit, côté jardin. Floue, incertaine. Un animal ? Un rocher ? Un tas de chiffons froissé par la nuit. À contre-jour, l’œil devine à peine. Ça frémit pourtant, ça palpite, ça respire. Là, une jambe s’étire, ici une cascade de cheveux s’échappe, la masse tremble, se soulève par soubresauts.

Côté cour, lentement, une autre silhouette rampe. Corps lourd, membres crispés, pied tordu, doigts en grappes nerveuses. Péniblement, ces deux formes encore anonymes s’attirent, s’aimantent et, soudain, fusionnent en un seul bloc de chair. Une créature hybride, tout en mèches folles et bras emmêlés, s’invente. Elle se soutient, se contrebalance, se contorsionne pour mieux se sauver elle-même. À deux, elles avancent — à tâtons, à l’instinct — vers un inconnu qui déjà s’éclipse.

Fin du premier tableau : virtuose, magnétique, intrigant.

Le second, moins inspiré, fait entendre un cliquetis de gestes mécaniques. Écho muet aux Temps modernes de Chaplin, la danse se souvient ici de la chaîne, du rendement, de l’aliénation rampante. « Vous êtes des animaux », claque-t-on. De cette emrise de nos sociétés indu et post-indu, tout a déjà été dit auparavant — trop vu, trop su — jusqu’à ce que survienne un infime décalage, tel un twist salvateur. Las, les corps se déglinguent, se désarticulent. Genoux et coudes cessent d’être des points d’appui, les interprètes rampent, s’échappent vers une gestuelle plus tordue, singulière, inédite.

On salue la tension continue, viscérale, entre ces deux femmes. Deux corps soudés par le défi, la sueur, l’effort partagé. Jamais l’une sans l’autre. Jamais sans fracas non plus.

La suite, sans logique apparente, ouvre d’autres mondes. On glisse vers un intermède aquatique : une danse de sirènes à quatre nageoires, née de la nage et de l’apesanteur. Toujours imbriquées, les interprètes brassent l’eau imaginaire sans relâche, parfois jusqu’à l’épuisement. Trop, peut-être. Ce trop-plein de danse, ce « faire et dire beaucoup » du premier spectacle, vient parfois saturer le regard et essouffler l’élan.

Et puis, soudain, le souffle revient. Avant le ballet marin, une parenthèse de grâce s’installe. Un îlot de douceur et de soin. Dans un halo de lumière tiède, les deux femmes se tiennent, s’épaulent. Temps suspendu, habemus tranquillitas, naufrage repoussé. Là se niche la force de la jeune chorégraphe belge Sylvia Pezzarossi : nous happer non par un discours, mais par un geste, une vague, un battement de queue de sirène.

De Habemus Naufragium, on retient la généreuse expressivité de ces corps — protagonistes indociles — livrant une danse charnelle, vibrante, offerte sans réserve au public. Énergie brute, sincère, qui circule entre fulgurances explosives et moments d’intimité presque murmurés. Entre drôlerie effrontée et poésie organique, la danse, encore et toujours, cherche à surprendre. Et nous, spectateurs, on se laisse volontiers dériver.

– – –

Ils s’échauffent comme on mettrait le feu aux poudres. Le public, déjà pris dans l’élan, regarde ces corps se tendre, se plier, se hisser au-delà de la simple mise en route. La musique pulse, encourage la rumeur du défi. Sans prévenir, le spectacle déboule — entre deux blagues, un regard complice, une réplique qui fuse, voilà qu’un warm-up se mue en manœuvre quasi militaire.

Ils sont là : Dafne Bianchi, Ashley Biscette, William Delahaye, Erwan Talloneau. Une bande à l’énergie brute, hip hop dans les veines, ça se sent. Tout le monde court, tout le monde saute, tout le monde rampe. L’air de ne pas y toucher, ils construisent un mini-monde où la sueur et le verbe se frottent l’un à l’autre.

Et puis Ashley lâche sa bombe : « C’est qui tout le monde ? Hein ? Personne, en fait ! ». L’unisson vole en éclats. Ce « tout le monde » qui juge, ordonne, contrôle — elle le renvoie dans les cordes. Voilà la jeunesse qu’on aime voir sur scène : piquante, insoumise, jamais dupe. Elle questionne, elle défait, elle démonte les figures trop sages. Dans leurs corps : une colère vive, une vitalité qui promet.

Mais voilà. À trop tout faire voler, on finit par ne plus savoir quoi retenir. La machine s’emballe, patine. L’écriture d’Icônes(s) manque d’un fil. Sandrine Lescourant voudrait fouiller nos manières d’être ensemble — très bien — mais sans colonne vertébrale, le propos s’étiole. Les as du hip hop tournent en rond, virtuoses certes, mais un peu à vide.

Qui sont les icônes convoquées ? Où sont passés les mythes à déboulonner ? À force de tout envoyer valser, les danseurs semblent errer entre prouesse et interpellation floue. Le geste, lui, reste superbe, précis, parfois presque trop pour un propos qui flotte.

Alors le danseur danse, encore et encore, jusqu’à se poser et pousser ce cri sourd — déjà entendu chez Sylvia Pezzarossi — comme un écho de rage, resté suspendu dans l’air. On reste sur sa faim, un peu sonné, à se dire qu’il ne manquait pas grand-chose pour que cette fougue trouve un vrai terrain de jeu.

Bruno Pradet, le cercle comme horizon

On connaît bien Bruno Pradet, ce faiseur de vertiges collectifs. L’Homme d’habitude, People what people : ses pièces ont tourné partout, remplissant les plateaux et ravissant les publics — notamment du côté d’Avignon où l’on guette chacun de ses retours.

Le voilà donc revenu, cette année, avec De loin, si près, pièce pour huit interprètes qui rejoue la partition collective chère à Vilcanota : une tribu de danseurs increvables, une danse électrique, pulsatile, presque incantatoire. Toujours ce goût du groupe en mouvement, aimanté par des ensembles puissants, portés par la scénographie bigarrée de Clément Dubois — un décor imposant comme un terrain de jeu en perpétuelle mutation.

Dès les premiers instants, le spectateur est happé : quelques claquements de mains, lents, inquiétants, résonnent. Huit silhouettes dissimulées sous des sweats à capuche, visages mangés de lambeaux et de fils, frappent l’air. Puis la rumeur enfle — les applaudissements claquent, la cadence s’emballe. Une société miniature se met en marche, nerveuse, vibrante, toujours en quête de son utopie sous contrainte. Car ici, tout se joue dans l’étau : la contrainte comme moteur, qu’elle soit physique, morale ou spatiale, qu’elle enferme ou libère, individuelle ou collective. Comment fait-on communauté sans renoncer à soi ? Comment tenir ensemble quand tout menace de se défaire ?

Sur scène, ça tangue, ça claque, ça frotte. Pradet convoque le hip-hop, le krump, le vocbulaire contemporain. Entre leurs corps, des monceaux de tissus épars, chiffons du monde en lambeaux, symboles d’un collectif au bord de l’effilochage mais qui, miracle, tient encore — à un fil, certes, mais il tient. Tout démêler, tout recoudre, rêver plus large, plus souple : l’utopie n’est jamais loin.

Et puis il y a la musique, socle primal de cette aventure. Avant même la chorégraphie, Pradet a rassemblé une soprano (Marion Dhombres), un beatboxeur (Black Adopo) et un joueur de vielle à roue (Patrice Rix). Un trio improbable qui, autour des textes d’Anouk Grinberg – recueil autour de l’art brut – , improvise un maillage sonore, repris et ciselé par Yoann Sanson. Un écrin brut pour accueillir la fièvre des corps.

Bien sûr, De loin, si près gagnerait parfois à resserrer ses volutes pour frapper plus fort — mais qu’importe : la danse de Pradet n’est pas de celles qu’on verrouille. Elle se veut poreuse, accessible, jamais prisonnière d’aucune chapelle. Pour lui, chaque geste doit traduire une émotion, intime ou collective. À ce jeu-là, la mission est remplie : la pièce palpite d’un bout à l’autre, jusqu’à l’épuisement heureux.

On ne serait pas surpris de la voir tourner longtemps encore, fidèle au motif cher à Bruno Pradet : le cercle, la ronde, la courbe — comme une obstination joyeuse à faire communauté, coûte que coûte.

Cédric Chaory

© Vincent Van Utterbeeck (Habemus Naufragium de Sylvia Pezzarossi)

On (y) danse aussi l’été – Les Hivernales CDCN Avignon