C’est à La Rochelle, dans le cadre du Premier Regard de La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine — cet écrin chorégraphique qui s’ouvre avec un bonheur discret mais déterminé aux arts vivants au-delà de la danse — que nous avons découvert les premières recherches d’Animale géométrique. Une présentation où le jonglage, invité rare en ces murs, trouvait une place nouvelle : celle d’un art en chantier, fragile, vibrant, offert au public dans la nudité de son invention.

Il arrive, parfois, qu’on assiste à une présentation de travail comme on entre dans une chambre d’échos : rien n’est encore décidé, tout résonne. Les choses sont fragiles, instables, presque en fuite — et c’est précisément là que le geste artistique, mis à nu, devient le plus parlant.

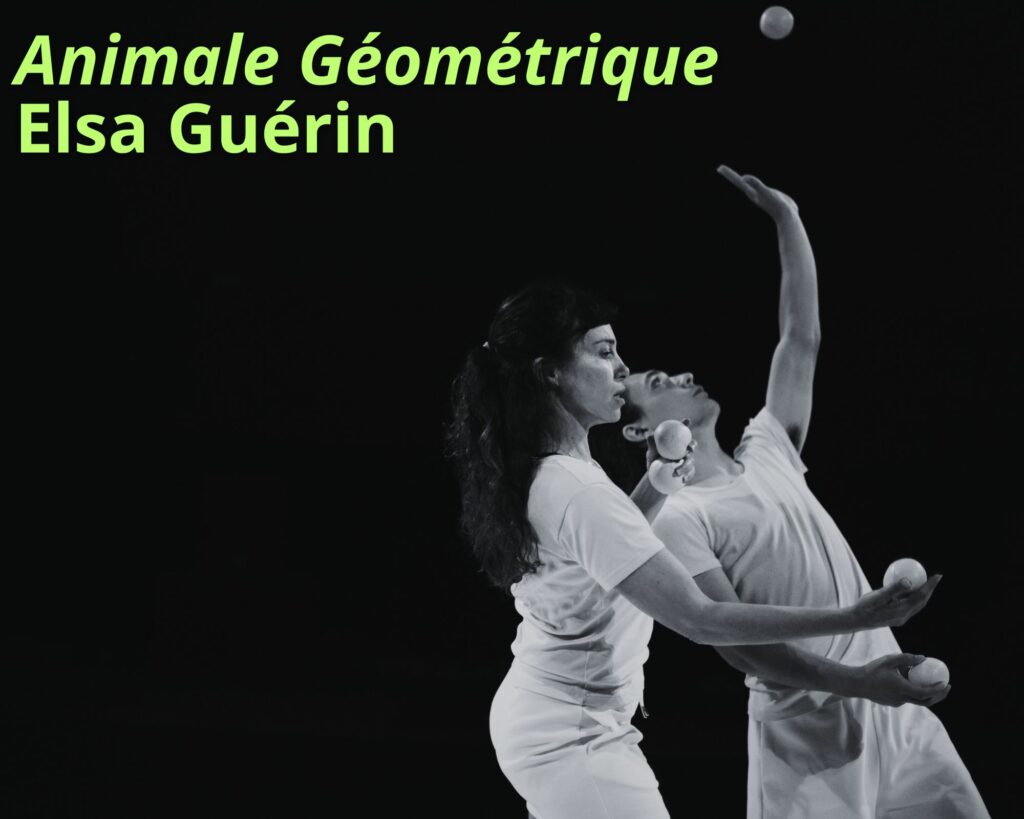

Ce Premier regard d’Animale géométrique, présenté par Elsa Guérin à La Manufacture, accompagnée du jeune Tom Neyret, relevait de cet ordre-là : une sorte de clair-obscur créatif où l’artiste, presque malgré elle, révélait plus qu’un extrait, mais un état d’âme en construction.

Je voudrais dire que les balles tombaient comme des idées, ou des aveux. Mais ce serait faux. Elles tombaient comme tombent les aiguilles d’une horloge intérieure — celle qu’une spectatrice évoque lorsqu’elle parle de ce « bruit des balles comme un son d’horloge ». Une horloge que le duo n’essaie pas de régler, mais d’écouter.

Le projet qui échappe — volontairement

D’emblée, Elsa avoue :« C’est un projet dont j’ai du mal à parler, comme s’il m’échappait tout le temps… » J’ai aimé cette phrase autant qu’elle semblait la gêner. Elle en parlait comme on parle d’un animal semi-sauvage qu’on tente d’apprivoiser : un projet qui surgit, se défait, se recompose, insiste et se soustrait dans le même mouvement.

Ce qu’elle cherche — dit-elle — c’est l’intersection entre jonglage, danse, musique, motif, répétition, et cet état second qui naît non pas d’un grand fracas rituel, mais du plus simple balancement du corps, du plus élémentaire passage d’une balle d’une main à l’autre.

Surtout, elle insiste : « Je ne fais pas une pièce autour de la transe. Le mot est à la mode. Je cherche cet état second né du motif, de la répétition… une transe légère, un dessaisissement de soi. » Là est peut-être la clef : un refus du spectaculaire, du sensationnel, au profit d’une transe intime, presque domestique, comme un frémissement clandestin.

Trifrontale : les spectateurs au plus près de la mécanique

La salle était disposée en tri-frontal, comme pour nous rendre complices, ou témoins privilégiés, de ce qui se joue entre les corps, les balles, et le son encore en devenir. « Vous êtes proches pour accéder aux petits sons », explique-t-elle. On les entend en effet : un frottement, un tap, un souffle de balle sur la peau.

La proximité fait son œuvre : elle installe une écoute plus sensible que la musique — qui n’existe pas encore vraiment. « Notre créateur sonore a produit quatre petites matières sonores, mais nous n’avons pas encore trouvé l’ambiance de la pièce. Nous cherchons encore. » Rares sont les artistes qui osent livrer au public ce degré de nudité et d’incertitude. C’est pourtant là que se loge la beauté du moment.

Danser en jonglant, jongler en dansant : l’indivision

La chorégraphe le dit sans détour : « Je suis jongleuse-danseuse. Je n’ai jamais distingué les deux. Dans les métiers, si. » Elle raconte combien il est exceptionnel d’être accueillie dans un lieu dédié à la danse, tant le jonglage y est souvent perçu comme un membre éloigné de la famille — toléré, parfois, mais rarement invité à table. Ici, pourtant, la jonction se fait naturellement : une balle qui monte est déjà un geste chorégraphique ; un déplacement latéral devient un ruban qui relie les deux interprètes ; un souffle d’efforts tient lieu de contrepoint rythmique.

Et vient ce moment, signalé par un spectateur-jongleur amateur : « Quand vous lâchez les balles et poursuivez vos mouvements sans les objets, c’est chorégraphique. Et si beau… quand on sait qu’il est si difficile, pour un jongleur, de faire tomber volontairement ses balles. » Guérin sourit, presque honteuse : « Ce que vous avez vu a été produit à l’arrache, work in prgress… Mais nous sommes friands de vos retours enthousiastes car c’est l’effet que nous escomptions. »

L’abandon des balles — ce geste si difficile pour elle — devient pourtant l’un des ressorts poétiques les plus puissants. Sans balles, les mains continuent de tracer les trajectoires. On croit encore voir les sphères flotter, fantomatiques, dans l’air. Nous sommes trompés, ou enchantés — au choix.

La mécanique, le souffle, l’invisible

Ce qui est montré ici n’est pas un spectacle, mais sa charpente. Deux interprètes, côte à côte, synchrones mais jamais parfaitement superposables, oscillent des jambes, balancent le buste, tissent des motifs géométriques d’une épure presque rituelle. La répétition s’installe, insinue son rythme. Guérin explique : « Ce mouvement de balancement que nous faisons tout du long… induit un rythme lancinant qui amène à cet état second. » La pièce avance comme un manège silencieux, une horlogerie organique où la précision n’est jamais tyrannique : il s’agit d’être ensemble sans être “calés”, d’épouser un rythme sans jamais vraiment l’épouser. Elle le dit avec simplicité :« On s’est efforcés de ne pas être calés sur un rythme spécifique… Pour ne pas être trop carré. » Il y a là une résistance au formatage, à la chorégraphie métronomique, au spectaculaire. Une recherche d’un point instable où tout peut encore basculer — et où l’état second guette.

Une artiste qui creuse, déterre, relie

La trajectoire d’Elsa Guérin éclaire le projet. Formée aux arts plastiques, façonnée par la danse, traversée par le rock psychédélique de son adolescence, révélée au jonglage comme à un art total en 1998, elle a toujours cherché les lieux de porosité : entre cirque et théâtre, entre geste et récit, entre géométrie et chaos, entre rituel et quotidien.

Avec Studio Phantôm, elle a entrepris de réactiver les sources sacrées et rituelles du jonglage : ce qui soigne, ce qui conjure, ce qui transforme la durée en expérience. Dans Animale Géométrique, cela se perçoit à travers les motifs, les répétitions, les jeux de lenteur et de vitesse, les oscillations des corps. Elle parle d’un art qui piétine métaphoriquement les codes du beau — et cela se sent : une sorte de beauté nue, rétive, anti-finale, anti-polissage.

Vertige naissant — ou la promesse du spectacle à venir

On sort de cette présentation avec l’impression d’avoir aperçu l’esquisse d’un animal encore en sommeil : une structure géométrique fragile, presque transparente, mais déjà vivante. Le duo d’interprètes, dans ce manège minimaliste, frôle parfois une intensité douce, presque extatique — mais toujours retenue, comme si l’artiste exigeait du public une patience rare : voir non ce qui est, mais ce qui pourrait advenir.

Et quelque chose advient déjà, pourtant : la persistance des trajectoires invisibles, la respiration commune, la tension d’un geste qui hésite entre maîtrise et abandon.

Cédric Chaory

© Jean-Marc HELIES-BLUE.LAGOON