Trente ans après sa création, Nom donné par l’auteur est toujours cet objet non identifié de la danse contemporaine : une pièce minimale, drôle malgré elle, et d’une rigueur conceptuelle qui n’a rien perdu de son éclat. Jérôme Bel y esquisse un geste fondateur : celui d’une danse débarrassée de ses automatismes, qui fait vaciller nos attentes tout en révélant la puissance poétique des choses les plus ordinaires.

Il existe des œuvres dont le titre semble avoir été conçu pour éviter toute accusation d’excès d’imagination. Nom donné par l’auteur fait partie de celles-là : un intitulé si littéral, si impeccablement neutre, qu’il pourrait figurer en note de bas de page dans un traité administratif — ce qui, paradoxalement, le rend déjà suspect d’ambition. Car on ne choisit jamais la neutralité si l’on n’a rien à dire ; on la choisit au contraire lorsqu’on entend déplacer la bataille ailleurs.

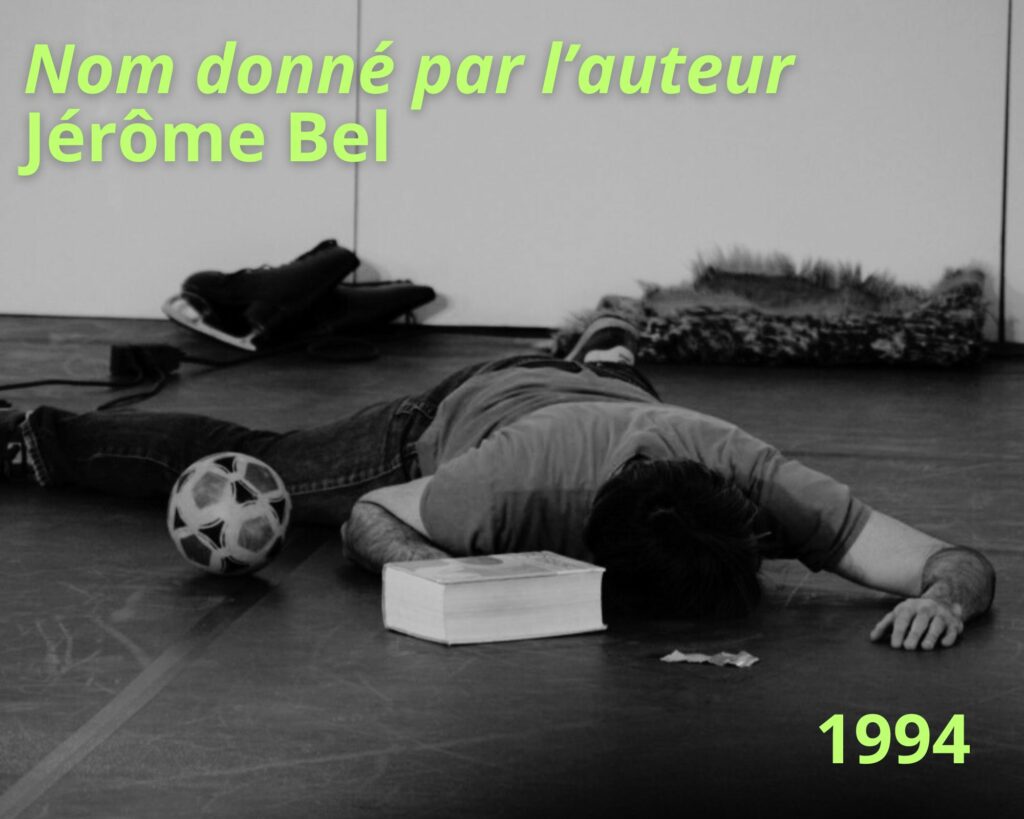

En septembre 1994, à Lisbonne, deux hommes entrent donc en scène, entourés de dix objets que n’importe quel appartement moderne considère comme indispensables à sa survie : un aspirateur, un sèche-cheveux, un paquet de sel, un dictionnaire épais comme une rente d’État, un tabouret, un tapis vaguement oriental, un ballon, une lampe-torche, une paire de patins, et enfin quatre lettres de polystyrène indiquant les points cardinaux — comme si l’on craignait que le public se perde en route. Les interprètes, Jérôme Bel et Frédéric Seguette, s’installent face à ce petit monde matériel avec la gravité de deux diplomates convoqués pour négocier la paix entre objets.

Ce qui suit n’a, bien sûr, rien à voir avec l’idée habituelle d’un spectacle. Les danseurs — ou ce qu’il en reste, délestés de la moindre velléité de virtuosité — manipulent les objets avec une économie presque morale : un geste, un silence, une attente. L’aspirateur aspire la lumière d’une lampe-torche ; un billet de banque refuse de se laisser rejoindre par un filet de sel ; un ballon prend son élan vers un rideau noir comme si la tragédie du monde dépendait de sa trajectoire parfaitement approximative. Tout cela se déroule sans emphase : une sorte de cérémonie d’État célébrée par des bureaucrates stoïques, qui auraient décidé que l’ironie serait plus efficace que les discours.

Ce théâtre des choses, méthodique et obstiné, finit par imposer une logique d’autant plus souveraine qu’elle semble s’improvviser sous nos yeux. On pense parfois assister à une démonstration géométrique : diagonales, alignements, rotations, déplacements millimétrés du tapis — comme si le ballet classique avait été confié à des topographes fatigués. Puis, un instant plus tard, l’on se trouve devant une image d’une absurdité délicieuse : un homme s’enroulant dans un tapis, un autre soufflant de l’air chaud dans sa propre bouche tout en récitant, d’un ton hésitant, une définition tirée du dictionnaire. Dans cette oscillation entre rigueur et incongruité, quelque chose se passe : une intelligence surgit des objets, comme si eux aussi réclamaient enfin une part du pouvoir.

Il faut d’ailleurs signaler que les interprètes gardent tout au long du spectacle un flegme remarquable, une neutralité qui serait insoutenable si elle n’était traversée d’un humour discret, presque aristocratique : le rire n’est jamais donné, il est laissé à la responsabilité du spectateur, ce qui est, après tout, la marque d’une certaine courtoisie.

On aurait tort de croire qu’il s’agit d’un simple exercice d’abstraction. Dans la succession des tableaux, dans la manière dont les objets sont manipulés, alignés, renversés, effacés, une inquiétude apparaît : la perte, la disparition, les traces qui restent puis s’effacent après un bref sursaut de visibilité. Lorsque l’ombre d’un tabouret est dessinée au sel, puis secouée hors du tapis, c’est tout un petit traité sur la fragilité des formes qui se joue, sans jamais hausser la voix.

À sa création, la pièce a dérouté, irrité, parfois scandalisé. On parle aujourd’hui de non-danse ou de danse conceptuelle ; peu importe le terme, puisqu’aucune étiquette n’a jamais empêché un artiste de construire ce qu’il lui fallait. Ce premier geste — sec, précis, impertinent — contenait déjà la direction future de Jérôme Bel : dérégler la machine spectaculaire pour mieux en faire entendre les engrenages. À ceux que déroute la simplicité du dispositif, la pièce répond avec un détachement souverain : qu’importe la danse, pourvu que le regard travaille.

La durée annoncée est de soixante minutes. On en sort pourtant comme d’un long monologue politique, où les objets auraient pris la parole pour expliquer que le monde est peut-être plus clair lorsqu’on cesse de prétendre qu’il est profond.

Cédric Chaory

©Gaetano Cammarota