La danse au Festival d’Avignon : Une histoire d’expérimentations, d’éclats et de poésie

Jusqu’au 28 juin 2031 (sic!), l’exposition L’Aventure du Festival d’Avignon, à la Maison Jean Vilar, offre une plongée captivante dans l’histoire unique de ce festival mythique. À travers près de mille pièces — photos, films, affiches, correspondances inédites, décors et costumes iconiques — cette scénographie immersive révèle la genèse et l’évolution d’un théâtre en perpétuelle mutation. Théâtre d’abord, toujours, mais aussi danse, à laquelle l’exposition consacre une courte mais précieuse évocation. Une invitation à ressentir l’âme et la force d’Avignon, entre héritage et révolution.

Depuis sa création en 1947 sous l’impulsion visionnaire de Jean Vilar, le Festival d’Avignon s’est imposé comme un haut lieu du théâtre et des arts vivants. Pourtant, ce n’est qu’en 1966 que la danse y fait son entrée officielle, grâce à une invitation décisive : celle de Maurice Béjart et du Ballet du XXe siècle, qui investissent la Cour d’honneur du Palais des Papes pour dix soirées. Ce moment marque le début d’un mouvement irréversible de métissage artistique — théâtre, musique, cinéma, performances — qui allait transformer le festival en une fabrique d’avant-garde et de curiosités multiples.

Une entrée en scène discrète mais déterminante

Si la danse reste longtemps une « fille de Terpsichore » plutôt timide sur les planches du sud, c’est souvent par elle que le plateau s’est féminisé. La nudité du plateau du Palais des Papes a vu défiler toutes les expériences du corps, incarnant une liberté nouvelle. Carolyn Carlson, première femme chorégraphe invitée dans le IN en 1972 avec Rituel pour un rêve mort, devient une figure emblématique, révélant une danse imprégnée de philosophie, de spiritualité et d’une poésie visuelle radicale. Sa venue incarne un tournant historique, ouvrant la voie à d’autres grandes créatrices telles que Maguy Marin (avec May B en 1982), Elsa Wolliaston, Mathilde Monnier, Sasha Waltz, Anne Teresa De Keersmaeker (dès 1983), et plus tard Pina Bausch.

Carolyn Carlson, pionnière et poète du geste

Née en 1943 en Californie, Carolyn Carlson incarne cette « nouvelle danse française » qui s’impose dans les années 1970. Formée chez Alwin Nikolais à New York, elle s’installe en France en 1971. Sa pièce Rituel pour un rêve mort — présentée dans la Cour d’honneur — marque les esprits par son esthétique mêlant improvisation, minimalisme sacré et poésie visuelle, donnant à la danse un nouvel espace d’expression dans l’enceinte majestueuse du Palais. Ce travail profondément méditatif, souvent empreint de silence, devient un socle pour la danse contemporaine européenne.

Les grandes figures et moments marquants : Pina Bausch et Merce Cunningham

Le Festival d’Avignon est aussi une scène de rencontres internationales majeures. En 1976, la Merce Cunningham Dance Company investit la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, avec des répétitions publiques et des présentations dans la Cour d’honneur, sous la houlette de figures telles que John Cage et Jasper Johns. Cunningham y déploie une danse radicale, où le hasard, l’autonomie des danseurs et une géométrie multiple remplacent la symétrie classique.

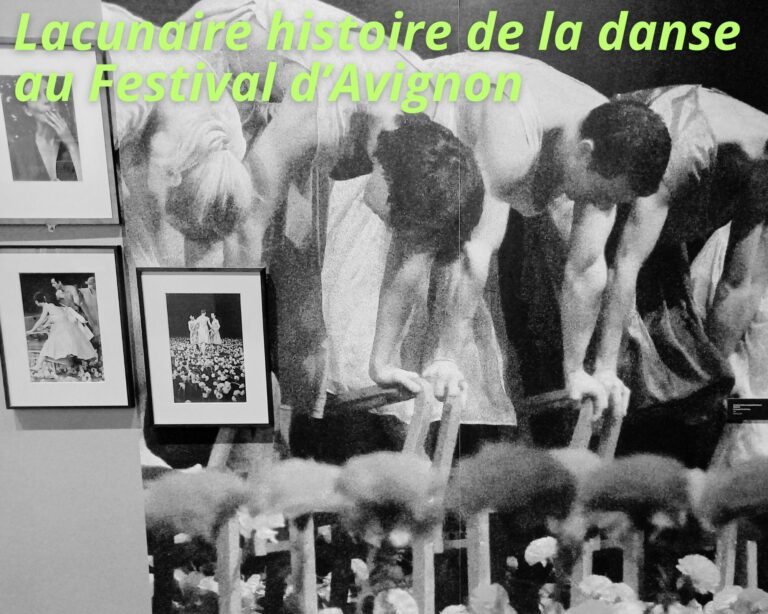

Quelques années plus tard, en 1983, Pina Bausch offre au festival une pièce devenue mythique : Nelken (Œillets). Ce spectacle, monté sur un plateau jonché de milliers d’œillets roses importés de Bangkok, crée un univers à la fois ludique et solennel, mêlant musique éclectique (Schubert, Gershwin, Armstrong), gestes enfantins et tensions sociales sombres. La pièce — jouée par le Tanztheater Wuppertal — incarne à la fois une célébration et une interrogation de l’émotion humaine, ancrée dans un imaginaire poétique et politique. Nelken est devenue un chef-d’œuvre intemporel, encore célébré lors de reprises internationales comme en 2024 à Londres.

Une présence chorégraphique amplifiée par Jean-Claude Gallotta et Anne Teresa De Keersmaeker

Dans les années 1980 et 1990, d’autres figures comme Jean-Claude Gallotta avec Daphnis et Chloé (1982) et Trois générations (2003) contribuent à installer une danse contemporaine exigeante, jouant sur les corps, les âges, les temporalités. Anne Teresa De Keersmaeker fait ses débuts au festival en 1983, elle deviendra une fidèle présentant en 2010-2011 dans la Cour d’honneur un diptyque méditatif (En attendant / Cesena) mêlant danse, chant choral et histoire médiévale d’Avignon. Sa danse précise, épurée, interroge le geste et la présence. Cette année encore, elle a honoré l’oeuvre de Jacques Brel.

Les Sujets à vif : laboratoire de création et d’expérimentation

Depuis 1995, à l’initiative de la SACD, la section Sujets à Vif au Festival d’Avignon s’impose comme un laboratoire singulier où se mêlent voix d’auteurs, chorégraphes, plasticiens et acteurs, s’assemblant en binômes ou trios pour tisser des formes courtes — autour de trente minutes — qui éclatent les cadres traditionnels. Installées dans l’intimité du jardin de la Vierge au Lycée Saint-Joseph, ces pièces hybrides oscillent entre poésie, engagement politique et performance, jouant avec la proximité au public et une liberté formelle souvent rare. Plus qu’une simple série, Sujets à Vif a incarné dès ses débuts une urgence vibrante, un brûlant laboratoire où le texte et le geste se nourrissent mutuellement, interrogeant de front les grandes fractures de notre temps : genre, mémoire, transidentité, colonisation.

Parmi les moments forts, la collaboration de Mathilde Monnier avec le philosophe Jean-Luc Nancy dans Allitérations ou les propositions puissantes de Rachid Ouramdane, Tatiana Julien et Gaëlle Bourges témoignent de cette vitalité créatrice. Rebaptisée aujourd’hui Vive le sujet ! tentatives, cette initiative poursuit sa quête audacieuse d’expérimentations fragmentaires, à la croisée du théâtre et de la danse, où chaque geste, chaque mot, s’offre comme un saut fragile et risqué dans l’inconnu. Véritable vivier, ce projet continue de redessiner, saison après saison, le paysage artistique d’Avignon — un phare pour une création contemporaine qui ne cesse d’explorer et de défier ses propres limites.

Boris Charmatz : entre performance politique et poésie intime

Depuis 2010, Boris Charmatz est aussi une figure centrale du festival, avec des œuvres majeures comme L’Enfant (2010), réflexion intense sur la fragilité et la construction identitaire, et Levée de conflits, pièce collective et politique mêlant danse et parole pour interroger les tensions sociales contemporaines.

En 2024, Charmatz réinterprète la mythique Café Müller de Pina Bausch dans une version marathon de sept heures, montrant l’évolution et la transmission de ce répertoire emblématique. Sa création Liberté Cathédrale mêle danse, rituel et immersion du public dans un dispositif spectaculaire en plein air.

Une scène ouverte aux diversités et aux nouvelles esthétiques

Le festival ne cesse de renouveler ses horizons, avec en 2025 une mise à l’honneur des chorégraphes du monde arabe et africain comme Marlène Monteiro Freitas ou Bouchra Ouizguen, offrant des créations originales dans la Cour d’honneur et sur le parvis du Palais des Papes. Par ailleurs, la déambulation spectaculaire G.R.O.O.V.E. de Bintou Dembélé mêle hip-hop et opéra, interrogeant les codes et les espaces hors scène traditionnelle.

Des œuvres qui piquent aussi

Au cœur du Festival d’Avignon, un théâtre vivant toujours prêt à repousser les limites, les pièces chorégraphiques récentes ont cristallisé une tension palpable entre audace artistique et controverse publique. En 2024, l’ouverture fut marquée par DÄMON el funeral de Bergman d’Angélica Liddell, une œuvre aussi viscérale qu’inconfortable, plongeant dans les abîmes de la violence, de la solitude et de la mort. Liddell ne cherche pas à apaiser, elle veut déranger, heurter, questionner la capacité du spectateur à supporter la représentation brute de la souffrance humaine. Ce geste n’est pas sans rappeler les débats éternels sur la frontière entre art et voyeurisme — où s’arrête la création et où commence l’exploitation ? DÄMON, en cela, divisé, provoquant autant d’admiration que de rejet.

Cette année, Marlene Monteiro Freitas proposait avec NÔT un voyage dans les ténèbres contées des Mille et Une Nuits. Là encore, la danse se mêle à la narration dans une atmosphère envoûtante, mais teintée d’une violence symbolique qui dérange. Les scènes d’exécution, métaphores crues et sans fard, questionnent la place de la brutalité dans l’art vivant. Est-ce une dénonciation nécessaire ou un spectacle trop frontal ? Le public et les critiques s’en sont trouvés divisés, témoignant d’une époque où la représentation de la violence reste un terrain miné, surtout dans un cadre festif. La chorégraphe, par ce choix, ne fait pas l’économie du débat, embrassant la complexité plutôt que la simplicité.

Par ailleurs, dans le Off, Laurent Reunbrouck avec Sous-tension a secoué les codes en mêlant hip-hop et krump pour une exploration des fractures sociales et des tensions personnelles. Ce mélange explosif d’énergie et d’agressivité a provoqué une double lecture : certains y ont vu une vibrante expression d’une réalité souvent tue, d’autres une provocation excessive, où la frontière entre art et exhibitionisme devient floue. Sous-tension interroge ainsi non seulement le contenu mais la forme même de la performance chorégraphique contemporaine, rappelant que l’art urbain garde ses muscles tendus face à la société.

Ces pièces, dans leur diversité et leur âpreté, incarnent ce que le Festival d’Avignon représente aujourd’hui : un lieu d’expérimentation radicale où l’art ne s’excuse pas d’être dérangeant. Ce ne sont pas seulement des spectacles, mais des actes, des prises de position artistiques qui invitent le public à une confrontation, à une remise en question de ses propres limites émotionnelles et morales. À travers ces débats, ce sont les enjeux mêmes de notre société qui se jouent, reflétés sur la scène avec une intensité souvent brutale, parfois poétique. L’art, ici, est un miroir tremblant, oscillant entre beauté et chaos.

Et le OFF justement

Le OFF, précisément, s’étend comme un vaste océan de voix et de récits — plus de 1700 propositions cette année — et pourtant, à peine 5 % osent s’aventurer du côté de la danse. Une fraction minuscule, certes, mais ô combien précieuse dans ce flot de paroles incarnées. Et au cœur de ce déferlement, quelques sanctuaires persistent : les Hivernales, la Manufacture, Golovine, le théâtre des Carmes — autant de microcosmes où la danse ne se contente pas d’exister, mais souffle, murmure, s’élance. Ces lieux sont des oasis chorégraphiques, des refuges intimes où le mouvement retrouve sa pulsation originelle, à contre-courant d’un festival saturé de mots. Là, la danse cherche une rampe de lancement, espérant la confiance des programmateurs, la curiosité des spectateurs, une communauté attentive qui prêterait l’oreille aux corps qui parlent. Tant d’espérances, tant de danses dans la cité des Papes — fragile mais vivante, la scène chorégraphique murmure son désir d’éclore au milieu du tumulte.

Cédric Chaory