La Guerre des pauvres : La prochaine fois, le feu !

Adaptation du bref roman d’Éric Vuillard, La Guerre des pauvres signée Olivia Grandville transcende les genres. D’un texte saisissant, la directrice du CCN rochelais crée une œuvre collective aux écritures croisées, installant parole, danse et musique dans un tableau en perpétuelle transformation. Profondément ancré dans une réalité historique, le récit est porté par un Laurent Poitrenaux au pupitre, tandis que les corps évoluent sur des nappes de lumières, de musiques et d’objets. Hommage à l’insurrection, évocation de colères et d’élans vitaux, La Guerre des pauvres vous enflamme, vous consume. Vous régénère ?

Ce qui vous cueille en premier lieu, c’est un champ. Un champ de bataille, de ruine ou d’honneur, ou alors une pinède high-tech… on ne sait pas trop. Ce qui est certain, c’est que ce dispositif scénique en forme d’installation conçu par Denis Mariotte aurait toute sa place dans une galerie d’art, mais le contempler sur le plateau de La Coursive, ça le fait aussi.

Tout y semble bien paisible : ce petit chant lancinant de grillons en arrière-fond, cette lumière tamisée. Mais déjà un détail vous fait tiquer : le ciel est bien bas et c’est le spleen qui vous accapare alors : « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle… » poétisait un certain Charles… On sait que sous ce couvercle bout une révolte. C’est le sujet du roman fulgurant d’Éric Vuillard, La Guerre des pauvres, paru en janvier 2019, quelques semaines après que les Gilets Jaunes ne squattent les ronds-points des provinces françaises. En 2021, ce texte, Olivia Grandville va le mettre en voix, en musique et en corps.

Isidore Isou, John Cassavetes, Yves Klein, John Cage, Kurt Schwitters, Françoise Sullivan… la chorégraphe n’a pas son pareil pour mettre la focale sur des artistes singulier.eres qu’elle affectionne et proposer une vision tout aussi iconoclaste de leur univers. On la sait férue de littérature – elle a mis en scène L’Invité mystère (2014) à partir d’un texte de Grégoire Bouillier ou encore signé Toute ressemblance ou similitude (2015) basé sur un texte d’Aurore Jacob. Ici, elle s’attaque donc à l’écriture dense et évocatrice de Vuillard qui revisite en 60 pages la révolte d’un groupe de paysans au XVIe siècle dans le Sud de l’Allemagne. L’ouvrage explore la vie de Müntzer, inspiré par Martin Luther, qui mobilise les paysans pour établir un « royaume du Christ » sans autorité.

Ce texte, rapide et incisif, interroge également les dangers de l’intransigeance et de la violence stérile, offrant une réflexion sur les excès contemporains. Combinant fiction et documents historiques tout en soulignant la complexité des interactions humaines, ce petit bouquin avait tout pour plaire à Olivia. De son propre aveu, la chorégraphe dit être passée à côté du mouvement des Gilets Jaunes, accaparée par cette vie d’artiste parisienne. Sans faire amende honorable, elle entend avec cette adaptation de La Guerre : « explorer les rapports entre un texte et des gestes, et la manière dont cela ouvre le sens. » et c’est largement réussi.

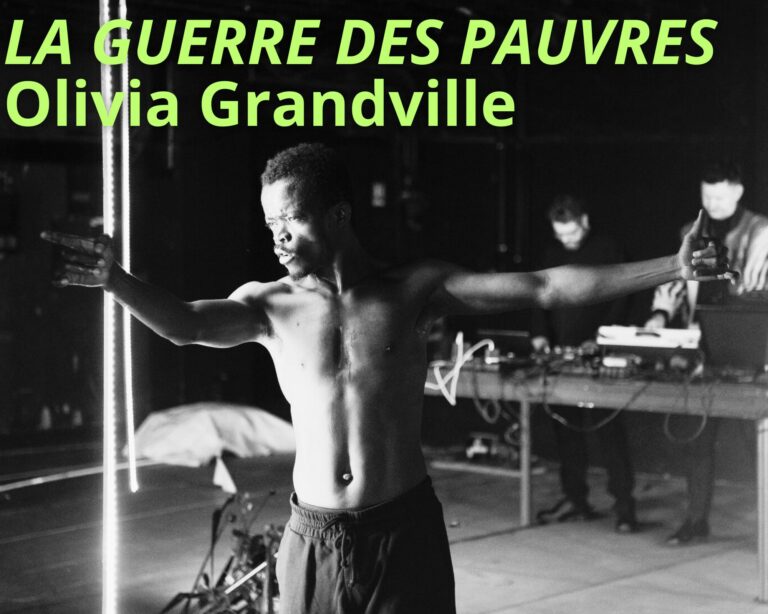

En effet cette performance semble concentrer l’essence des lignes de force du travail d’Olivia Grandville : interdisciplinarité, exploration du corps, narration abstraite, engagement social et politique, recherche et documentation, adaptabilité. Et plus que tout : collaboration, car il va sans dire que La Guerre des pauvres est une œuvre chorale composée – excusez du peu – de Laurent Poitrenaux à la lecture, Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando à la musique live, Martin Gìl et Éric Windmi Nebie à l’interprétation (déjà repérés dans Débandade, autre création de la rochelaise), Denis Mariotte au dispositif scénique donc, et last but not least, Yves Godin à la lumière. Avec son acuité à articuler des éléments à priori disparates, Olivia, épaulée de son équipe artistique, signe un projet 100% live où musique, danse, texte et installation œuvrent de concert.

Bien plus qu’une simple adaptation, c’est une révolte historique mise en mouvement, une exploration sensorielle et émotionnelle de de l’indignation et de l’espoir. Le texte d’Éric Vuillard, déjà empreint d’une énergie chorégraphique, trouve une nouvelle dimension ici. Laurent Poitrenaux, en smoking, hiératique aux mains bavardes. déclame avec force et précision les mots de Vuillard, incarnant à lui seul la ferveur et l’impétuosité de Thomas Müntze. Son interprétation, sa diction captent votre attention et ne vous lâche plus.

Les danseurs Martin Gìl et Éric Windmi Nebie répondent au texte par une partition chorégraphique qui n’est jamais illustrative mais toujours en résonance. Leurs mouvements, tantôt fluides, tantôt saccadés (quand issus de la technique krump), évoquent la tension entre l’espérance chrétienne et la condition paysanne. La gestuelle est vive, le travail au sol virtuose, et chaque mouvement semble jaillir directement des mots de Vuillard. La chorégraphie d’Olivia Grandville, fidèle à son exploration constante du corps, pousse les danseurs à leurs limites, révélant ainsi la puissance et la fragilité de l’être humain en révolte, ces hommes de peu. Fort heureusement, il y a quelque chose aussi de l’ordre d’un espoir, d’une dynamique, d’une énergie qui va vers le haut. Martin et Eric sont jeunes, vifs. Ils ouvrent ainsi une lecture sur d’autres territoires géographiques, sur des soulèvements lointains, ils incarnent l’après également …

Revenons à ce dispositif scénique : ses néons se déplacent comme des métronomes, des panneaux blancs motorisés s’enclenchent en fonction des mouvements des danseurs, et des baguettes de pain, symboles de la faim et de la révolte, s’accumulent en un mur oppressant. Vous en voulez du ain, vous en aurez .. quitte à se « prendre un pain dans ta figure ! » Yves Godin signe une architecture lumineuse qui dialogue avec l’installation, créant des jeux d’ombres et de lumières orangées d’une beauté saisissante. Astucieuse manière d’unir l’historique et le contemporain.

Il faudrait également parler de la musique live de Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando, de ce voyage sonore. Nappes électroniques, chœurs éthérés, sons d’atmosphère et gimmicks obsédants se succèdent. Le XVIe siècle semble éloigné tant cette bande son interpelle notre présent mais l’ensemble est parfaite symbiose tant tous ces médiums ré-unis vous transporte dans cette épopée fiévreuse.

C’est bien cela qui marque dans La Guerre des pauvres : cette manière dont Olivia Grandville parvient à faire résonner une révolte historique avec notre époque contemporaine. Les paysans allemands du XVIe siècle sont les grands frères de nos Gilets Jaunes, cet épiphénomène populiste que la France de 2025 a déjà oublié. La Guerre des pauvres rappelle au bon souvenir du public qu’une seule étincelle et tout repartira. La pièce interpelle notre présent, questionne nos propres révoltes et nos espoirs et nous invite à réfléchir sur les dynamiques de pouvoir et de résistance.

« Alors tout avait pris feu… les chênes, les prés, les rivières, le gaillet des talus, les terres pauvres, l’église, tout… » récite le comédien à la toute fin de la pièce. Sur scène, un départ de feu court de jardin à cour. Lentement, sans bruit. Le feu s’étouffe et avec lui s’imprime dans les rétines une dernière et forte image de cette Guerre des pauvres. Oui, une étincelle et tout recommencera, assurément. La prochaine fois, le feu.

Cédric Chaory

Vu à La Coursive le 4 février 2025

©Laurent Philippe