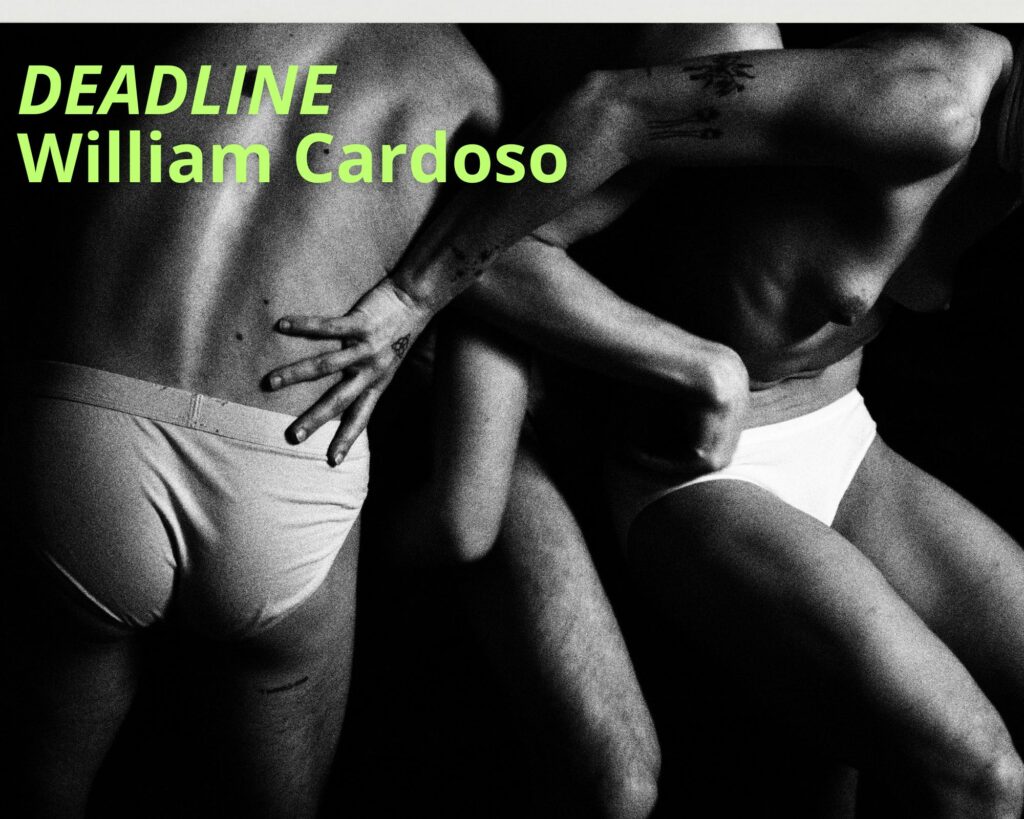

À la suite de la première de DEADLINE au Grand Théâtre de Luxembourg, William Cardoso et son équipe sont revenus sur la genèse d’une œuvre à la fois physique et introspective. Portée par la bourse Expédition, cette nouvelle pièce chorégraphique explore la rupture sous toutes ses formes — intime, collective ou spirituelle. Entre expérimentations sensorielles, recherche du danger en studio et univers sonore abyssal, DEADLINE trace la ligne ténue entre perte et renaissance.

Quelles sont les significations derrière le titre DEADLINE ?

William Cardoso : L’idée de départ était celle de la rupture. Chaque fois que j’entame un nouveau processus de création, il part toujours d’une expérience personnelle. Cette fois-ci, il s’agissait de la rupture — familiale, amoureuse ou autre. C’est ce thème qui a marqué le point de départ de DEADLINE. J’ai commencé par écrire énormément autour de cette idée : ce que la rupture signifie pour moi, mais aussi pour la société, à travers la séparation des communautés, des individus, ou encore la rupture spirituelle.

Pour cette pièce, vous avez reçu la bourse Expédition. Comment avez-vous commencé le travail ? Seul, ou avec votre équipe ?

William Cardoso : Effectivement, j’ai obtenu la bourse Expédition il y a deux ans (NDLR : Cette bourse conjointe de Kultur | lx, des Théâtres de la Ville de Luxembourg et du TROIS C-L soutient sur deux ans (2026–2027) le développement complet d’un projet chorégraphique luxembourgeois, de la recherche à la diffusion internationale. Elle offre un appui financier, des résidences, un accompagnement stratégique et une mise en réseau étroite avec les partenaires afin de favoriser une création d’envergure et durable.)

Durant cette période, j’ai traversé plusieurs résidences artistiques, chacune me permettant de franchir une nouvelle étape dans ma recherche. J’ai d’abord écrit — comme je vous le disais — puis, dès février 2024, les trois interprètes qui m’accompagnent aujourd’hui m’ont rejoint en studio.

À partir de là, nous avons accumulé lectures et réflexions autour de la notion de rupture, tout en amorçant le travail corporel.

Comment s’est passée la création en studio ? William vous donnait des consignes, des pas précis ?

Kilian Löderbusch : C’était un peu un mélange de tout cela. Nous avons d’abord passé beaucoup de temps à improviser. Ces sessions nous ont permis de révéler nos qualités personnelles, mais William nous a aussi proposé des phrases chorégraphiques. L’ensemble a permis de dégager une matière très précise, conforme à sa vision.

Nous avions chacun notre propre perception de la rupture, notre manière de l’incarner dans le corps. Ces différences nourrissaient nos échanges et nos confrontations artistiques.

William Cardoso : En studio, j’ai voulu expérimenter non seulement sur le plan chorégraphique, mais aussi spatial — notamment la question du danger dans l’espace. Par exemple, je leur ai demandé d’improviser pendant une heure les yeux bandés, afin qu’ils développent de nouvelles sensations. Pour moi, une résidence doit être un lieu d’exploration autant que de jeu. Nous avons donc travaillé à partir de consignes précises, et c’est dans ce cadre que j’observe naître les énergies, les mouvements et les idées.

Émérine, comment avez-vous traduit les intentions de William en univers sonore pour DEADLINE ?

Émérine Samuel : Comme pour nos précédentes collaborations, je savais dès le départ que cette pièce serait sombre et abstraite. C’est dans cette direction que j’ai travaillé.

Ce que j’ai trouvé passionnant, c’était d’assister aux résidences : pendant que les interprètes cherchaient et composaient leurs mouvements, j’écrivais la composition sonore en parallèle. Cela me permettait de vérifier en direct si nos deux langages s’accordaient.

J’ai créé plus de six heures de musique pour cette pièce, mais nous n’en avons finalement conservé qu’environ quarante minutes. DEADLINE a été une expérience très forte pour moi.

William arrivait souvent avec des images, des sensations. C’est difficile à expliquer, mais j’ai essayé de les traduire en sons. Nous avons aussi créé beaucoup de matière sonore en studio : par exemple, nous avons enregistré le bruit d’une table raclant le sol, puis l’avons amplifié.

Et pour les costumes ?

William Roque Rodriguez : Nous travaillons en étroite collaboration depuis le tout début du projet. Au départ, il y a eu beaucoup d’essais et d’erreurs, mais à un moment donné, la direction s’est imposée d’elle-même. Il fallait ensuite laisser libre cours à l’imagination et entrer pleinement dans la création.

William Cardoso : Vous savez, lorsque je commence une création, je ne sais jamais vraiment quelle direction elle prendra ni à quel rythme avancer. Je ne me dis pas : « Je fais ceci, puis ensuite cela. » Je me fie avant tout à mon ressenti.

En studio, tout part de discussions, d’essais, d’affinements, de recommencements… J’aime les pièces intenses, car je veux que les interprètes les vivent aussi profondément que moi, et que le public soit en résonance avec cette intensité.

Quelles étaient vos références esthétiques pour la première partie, qui semble très dure, presque post-apocalyptique ?

William Cardoso : Pour la musique, je me suis inspiré de nombreux artistes, notamment Björk, dont j’admire la capacité à composer à partir de couches sonores multiples. J’ai aussi souhaité intégrer des passages au piano, en écho à ma première pièce. Le piano a quelque chose de poétique : je voulais que les notes tombent comme des gouttes de pluie. Quant aux visages masqués qui apparaissent au début de la pièce, ils permettent aux interprètes de se reconnecter à leur corps, à leur engagement scénique. Cela les rend plus « animaux », plus authentiques. Les bandages sur le corps symbolisent une contrainte que nous cherchons ensuite à détruire. Vous évoquez l’apocalypse : j’ai effectivement beaucoup regardé de films comme Mad Max.

Propos retranscrits par Cédric Chaory

©William Cardoso