Redécouvrir ce sacrifice de l’élue

La pièce Sacre #197, a pour origine une série de dessins de Valentine Gross-Hugo datant de l’époque de création du Sacre (1913) et une écriture liée à la reconstitution historique du film Coco Chanel et Igor Stravinsky de Jan Kounen.

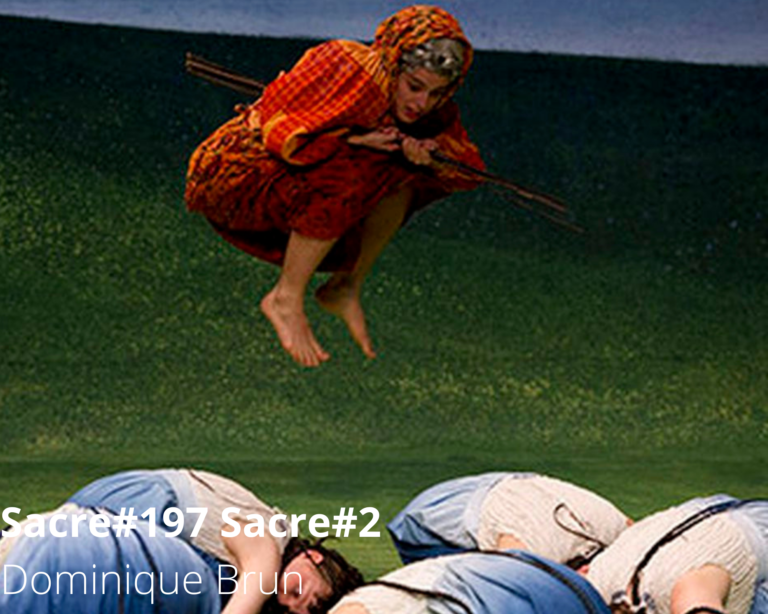

Sept interprètes dont une élue, la très juste Julie Salgues, s’emparent d’une gestuelle toute particulière. Une gestuelle émanant de ces dessins, rares traces iconographiques de la chorégraphie de Nijinski, mais aussi de l’inspiration propre à chacun des danseurs autour des thèmes reliés à cette œuvre, qui n’a de cesse d’être recréée. Ils sont en effet à l’origine de partition individuelle, sorte de solo où sont incorporés les lignes et figures de la chorégraphie originelle. Ces individualités laissent apparaître des couleurs toutes en nuances. Sylvain Prunenec donne naissance à une sorte d’albatros, non pas empêché par ses ailes de géants, mais plutôt par ses jambes qui le ramenant sans cesse à la terre. Ancrage inéluctable. Plus tard, c’est au tour de François Chaignaud de tenter l’élévation. Chaussé de pointes, il frappe le sol, sur un pied, jouant les changements de rythme, tout en gardant buste et bras légers et majestueux. Il semble fuir et pourtant le martèlement de ses pas ne fait que nous rappeler la permanence de l’homme et de ses racines. Les lumières de Sylvie Garot participent de cette stabilité au monde. La mise en lumière des corps des danseurs crée une intense dramaturgie, comme autant d’histoires se vivant simultanément. Une trouble apparition est l’occasion d’une acuité plus grande. Un éclat de lumière détaille un peu plus une individualité, un groupe faisant corps.

Pour ce Sacre #197, Dominique Brun a fait appel au compositeur Juan Pablo Carreno. Inspiré de l’œuvre d’Igor Stravinsky, il s’en éloigne largement pour créer une écriture musicale aux sonorités industrielles, faite de saturations, de neige, de fréquences stridentes. Cette composition assez agressive, parfois à la limite de l’audible, est mêlée à la voix sur le plateau de la chanteuse et danseuse Marine Beelen. Occasion alors de faire se côtoyer la puissance et la surenchère, avec la légèreté et l’ancrage tellurique propre à la gestuelle de Nijinski.

Sacre #2, Dominique Brun

Dominique Brun convoque pour Sacre #2, recréation in-extenso de la chorégraphie du Sacre du Printemps de Vaslav Nijinski sur la musique d’Igor Stravinsky, trente interprètes, hommes et femmes. Les pieds en dedans, les poignets cassés, les doigts serrés, les têtes penchées, sauts pliés répétés, frappes au sol, les danseurs martèlent, donnent corps à la musique du compositeur russe sans jamais se faire aspirer par cette dernière. Risque si il en est un, lorsqu’on se confronte à ce genre de partition et d’œuvre magistrale. Sacre #2, est un travail de longue haleine mené par Dominique Brun et deux historiens Juan Ignacio Vallejos et Sophie Jacotot. C’est donc tous les trois qu’ils ont tenté non pas de combler un vide et des archives faisant défaut, mais plutôt de créer à partir d’interprétations, d’analyses, une gestuelle sacrée.

Sacre #2, succédant au Sacre #197, donne de la voix, où plutôt des voix, non pas seulement par le nombre d’interprètes battant la terre, mais par cette gestuelle si particulière décriée à l’époque. La pièce remettant en cause les codes de la danse classique des ballets de l’époque, fut très mal reçue et jouée seulement huit fois, d’où l’absence d’archives. Si la puissance de cette œuvre est en partie due à la composition musicale qui l’accompagne, la chorégraphie de Nijinski n’est pas en reste : des rondes battant le sol, des sauts insatiables, se confondent avec des mains qui tranchent ou se rétractent, des dos courbés, des têtes désaxées… autant de mouvements uniques qui ont créé une rupture et ont laissé place à de nouvelles façons d’envisager la danse et de danser tout simplement.

Avec ces Sacre #197 et Sacre #2, Dominique Brun crée des versions de l’œuvre de Nijinski tout à fait originales, où archives et mouvements contemporains s’entremêlent sans jamais s’annihiler. Il serait dommage de s’en priver.

Fanny Brancourt, Centre Pompidou Paris (Mai 2015)

©Marc Domage